计算机网络01

计算机网络学习笔记

一、计算机网络的基本知识

(1)计算机网络的基本概念

- 计算机网络的概念:计算机网络是互连的,自治的计算机集合。

- 协议的定义:协议是网络实体之间数据交换过程中需要遵循的规则或约定,包括三要素:语法、语义、时序。

- 计算机网络的功能:硬件资源共享、软件资源共享、信息资源共享。

- 计算机网络的分类

- 按照覆盖范围:个域网、局域网、城域网、广域网。

- 按照拓扑结构:星形、总线型、环形、网状、树形、混合拓扑结构等。

- 按照交换方式:电路交换网络、报文交换网络、分组交换网络。

- 按照网络用户属性:公用网、私有网。

(2)计算机网络的结构

- 网络边缘:连接到网络上的所有端系统。

- 接入网络:接入网络实现 网络边缘 的端系统与 网络核心 的连接与接入。

- 网络核心:网络核心是由通信链路互联的分组交换设备构成的网络,作用是实现网络边缘中主机之间数据的中继和转发。

(3)数据交换

- 数据交换的概念:交换结点和传输介质的集合称为通信子网,即网络核心。

- 电路交换:(电话) 需要先建立一条专用的通信线路,即电路(电话拨号),然后利用该电路进行通信(电话通话),通信结束后需要拆除电路(挂断电话)。

- 优点:实时性高,时延和时延抖动都较小。

- 缺点: 对于突发性数据传输,信道利用率低,且传输速率单一。

- 报文交换: 以报文为单位在交换网络的各个结点之间以 存储-转发 的方式传送。

- 优点:不需要建立连接,只有当报文被转发时才会占用相应的信道。

- 缺点:交换结点需要缓冲存储,报文需要排队,增加了延迟。

- 分组交换:将一个完整的报文拆分为若干个分组,分组传输的过程通常也采用 存储-转发 的交换方式。

- 优点:交换设备存储容量要求低、交换速度快、可靠传输效率高、更加公平。

- 缺点:分组长度与延迟时间、分组长度与误码率。

(4)计算机网络性能

- 速率:是指网络单位时间内传送的数据量,也称为数据传输速率或数据速率。速率的基本单位是bit/s(位每秒)。

- 带宽:原本是指信号具有的频带宽度)即信号成分的最高频率与最低频率之差,单位为Hz(赫兹)。

- 时延:时延是指从网络中的一个结点到达另一个结点所需要的时间。

- 分组交换的每跳传输过程主要产生四类时间延迟:结点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延。

- 时延带宽积:一段物理链路的传播时延与链路带宽的乘积。表示一段链路可以容纳的数据位数,也称为以位为单位的链路长度。

- 丢包率:常被用于评价和衡量网络性能的指标,在很大程度上可以反应网络的拥塞程度。

- 丢包率=丢失分组总数/发送分组总数

- 吞吐量:单位时间内源主机通过网络向目的主机实际送达的数据量。

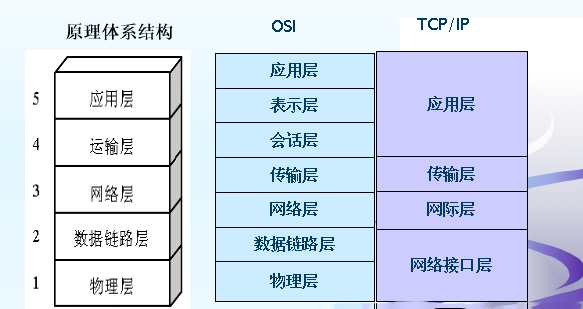

(5)计算机网络体系结构(分层)

- 计算机网络体系结构:计算机网络所划分的层次以及各层次协议的集合称为计算机网络体系结构。

- OSI模型

- 物理层(比特流)、数据链路层(DT)、网络层(N)、传输层(TH)、会话层(SH)、表示层(PH)、应用层(AH)。

- TCP/IP模型

- 应用层

- 运输层 (TCP UDP)

- 网际层 (IP)

- 网络接口层

- 五层模型

- 应用层

- 传输层

- 网络层

- 链路层

- 物理层

- 三种体系结构的对比分析

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Another Dimension!

评论

ValineDisqus