计算机网络04——网络层

计算机网络——网络层

一、网络层服务

- 网络层的主要作用:将网络层数据报从

源主机送达目的主机。 - 主要功能包括:

- 转发:分组从输入接口转移到输出接口。

- 路由选择:决定分组经过的路由或路径。

- 路由选择,分组转发

二、数据报网络与虚电路网络

- 数据报网络:按照目的主机地址进行路由选择网络。

- 数据报网络特点:(不可靠)

- 无连接

- 每个分组作为一个独立的数据报进行发送,路径路径也可能不同

- 分组可能出现乱序和丢失

- 虚拟电路网络:在网络层提供面向连接的分组交换服务

- 虚电路网络的特点:

- 建立一条网络逻辑链接

- 不需要为每条虚电路分配独享资源(区别于电路交换)

- 根据虚拟电路号沿虚电路路径按序发送分组

三、网络互联与网络互联设备

- 异构网络互连

- 异构网络:两个网络的通信技术和运行的协议不同。

- 异构网络连接的基本策略:

- 协议交换

- 构建虚拟互联网络

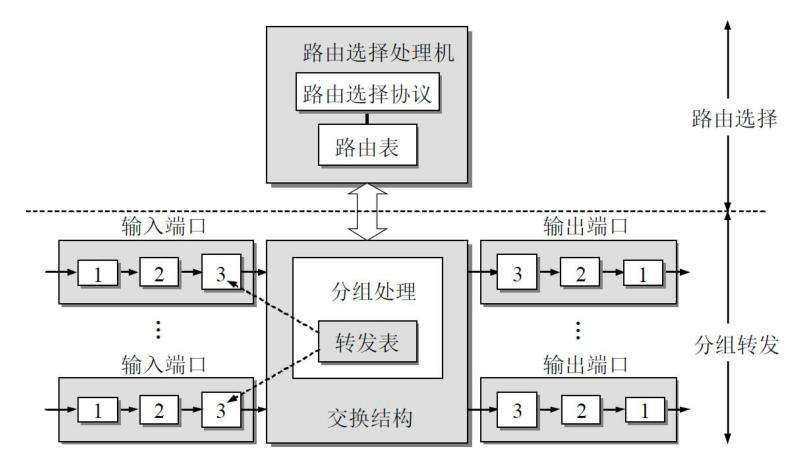

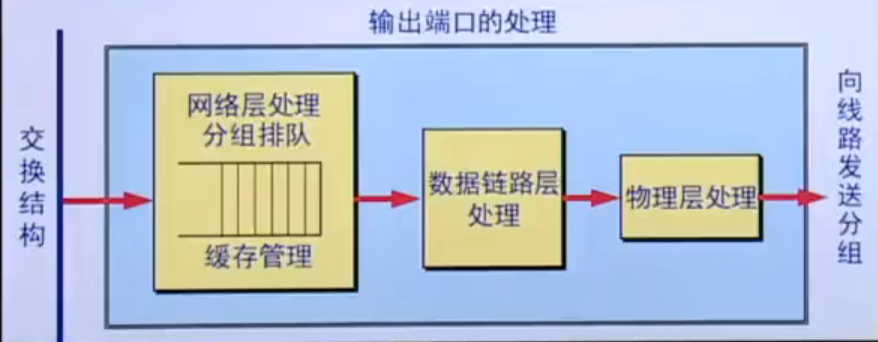

- 路由器

- 输入端口

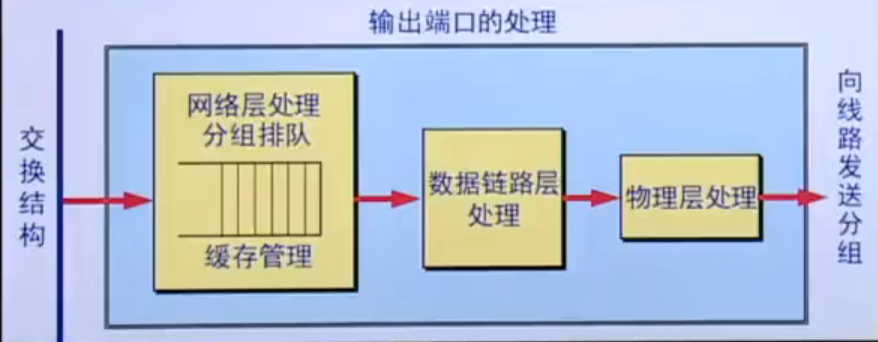

- 输出端口

- 路由结构:基于内存交换、基于总线交换、基于网络交换

- 路由处理器:执行路由器的各种命令,包括

路由协议运行、路由计算以及路由表的更新和维护等。

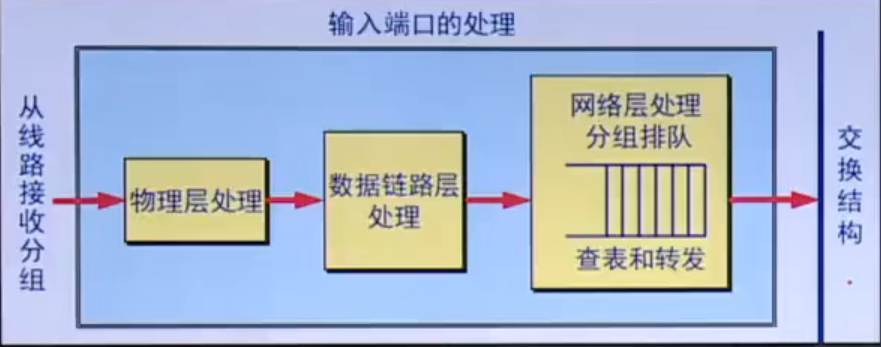

- 输入端口

四、网络层拥塞控制

- 拥塞的定义:一种持久过载的网络状态,此时用户对网络资源(包括链路带宽、存储空间和处理器处理能力等)的总需求超过了网络固有的容量。

- 网络拥塞的原因:

- 缓冲区容量有限;

- 传输线路的带宽有限;

- 网络结点的处理能力有限;

- 网络中某些部分发生故障 ;

- 流量感知路由

- 流量感知路由: 根据网络的负载情况动态调整,将网络流量引导到不同的链路上,均衡网络负载,从而延缓或避免拥塞发生。

- 解决网络负载的震荡现象

- 多路径路由

缓慢转移流量至另一条链路

- 准入控制

- 准入控制:是一种广泛用于虚电路网络的拥塞预防技术。

- 基本思想:对新建虚电路进行审核,如果新建立的虚电路会导致网络变得拥塞,那么网路拒绝建立该新虚电路。

- 拥塞状况的量化:基于平均流量和瞬时流量

- 流量调节

- 感知拥塞

- 处理拥塞:将拥塞信息通知到其上游结点

- 处理放法:

- 抑制分组:给拥塞数据的

源主机返回一个抑制分组。 - 背压:让抑制分组在从拥塞结点到源结点的路径的

每一跳,都能发挥抑制作用。

- 抑制分组:给拥塞数据的

- 负载脱落

- 负载脱落:路由器主动丢弃某些数据报。

- 如何选择丢弃数据报:

- 丢弃新分组:如GBN

- 丢弃老分组: 如实时视频流

五、Internet网络层 *

IPv4协议

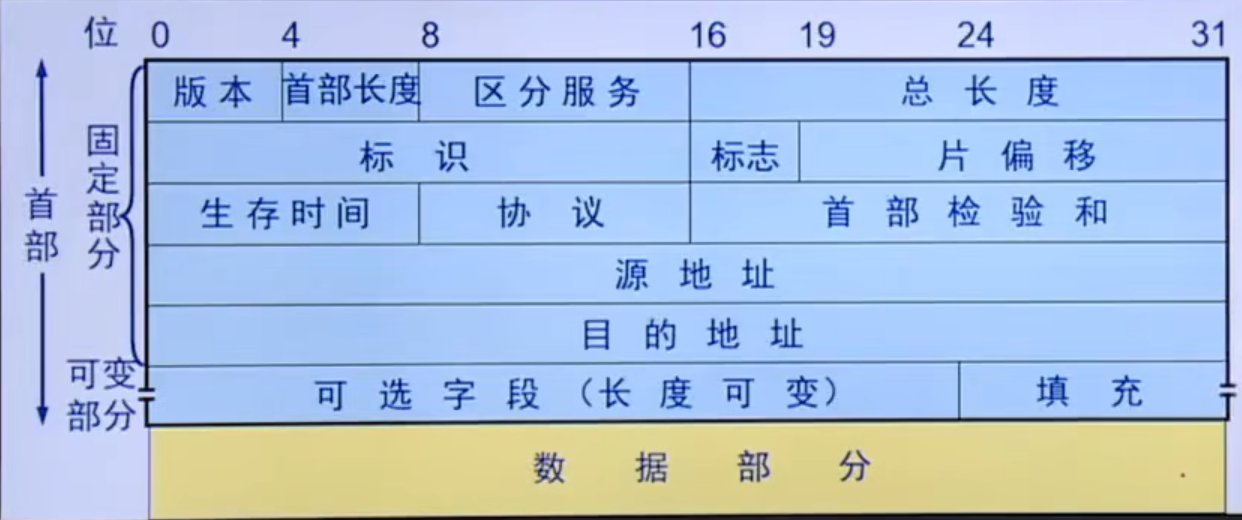

- IP数据报格式,IP首部固定部分20字节

- IP数据分片

- 标识:判断这些分片是否属于同一个IP数据报

- 标志:判断是否为最后一个分片

- 片偏移:判断各分片的先后顺序

- IP数据报格式,IP首部固定部分20字节

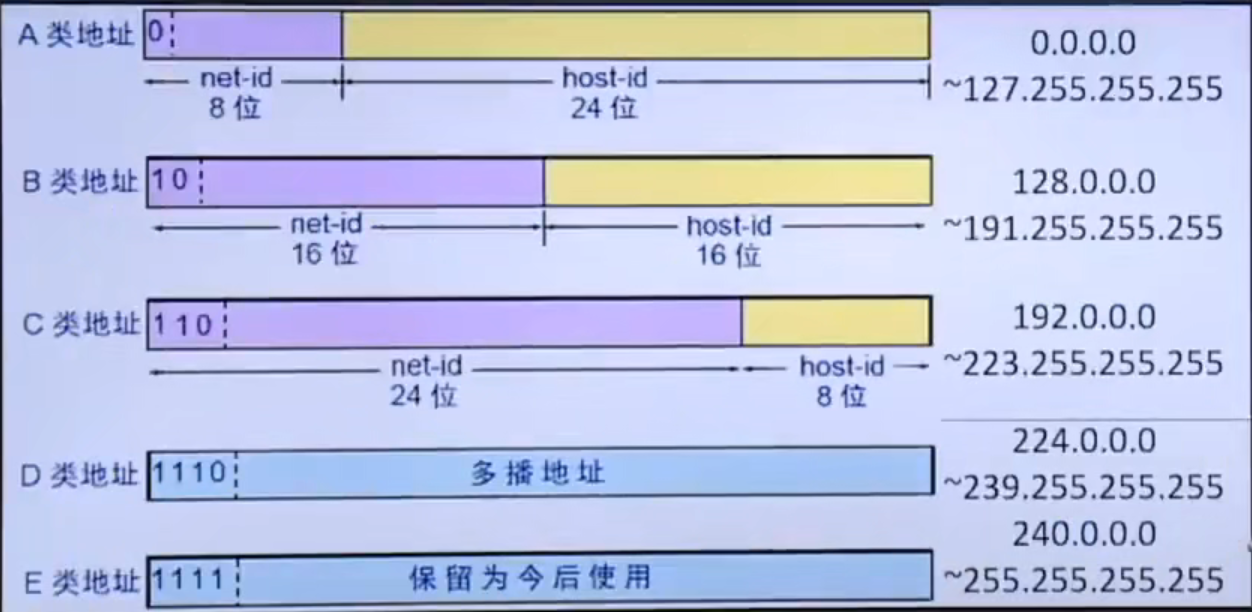

IPv4编址

IPv4地址长度:32位二进制

点分十进制标记法

分类地址:A、B、C、D、E五类 (网络号,主机号)

特殊地址、私有地址

子网划分:将一个较大的子网划分为对个较小的网络的过程,较大子网具有较短的网络前缀,较小子网具有稍长的前缀。超网:将具有较小前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。子网掩码:用来定义一个子网的网络前缀长度。- 子网掩码延长1(r)位,该子网将被划分位两个(2r个)子网

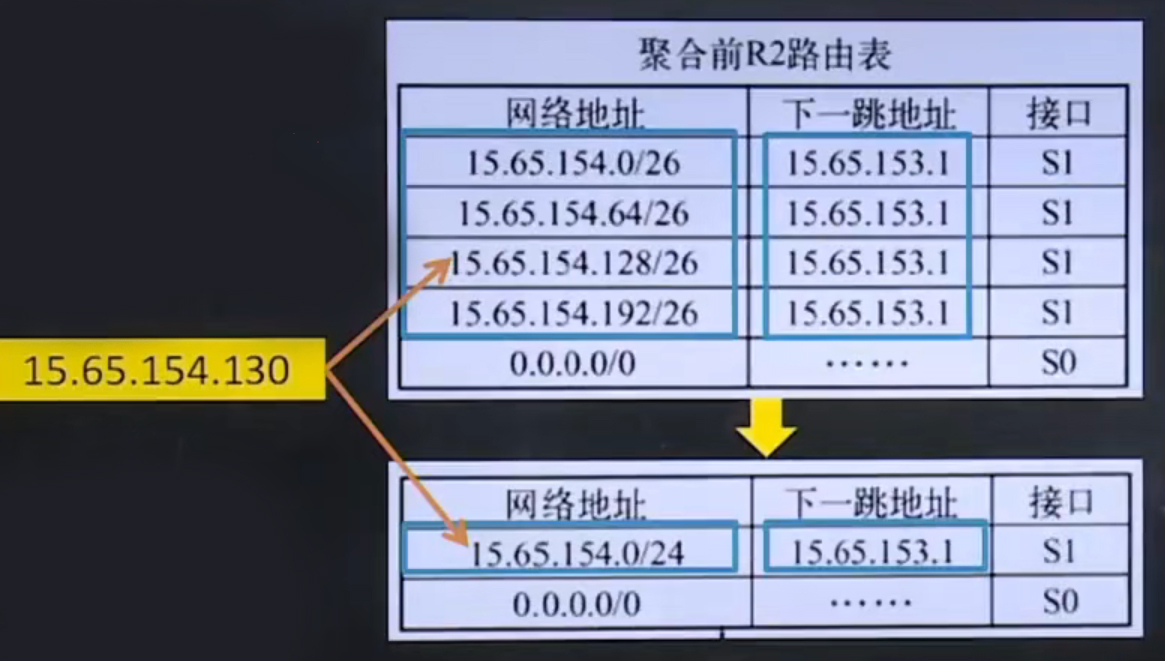

分组转发:查找转发表,最长前缀匹配

路由聚合:将相同路由的连续子网合并

动态主机配置协议——DHCP

- 动态主机配置协议:为网络内的主机提供动态IP地址分配服务

- 运行过程:

- DHCP服务器发现

- DHCP服务器提供

- DHCP服务器请求

- DHCP确认

网络地址转换NAT——使用私有地址访问互联网

- 从内网进入互联网的IP数据报:将其源IP地址替换为NAT服务器拥有的合法的公共IP地址,同时替换源端口号,并将替换关系记录到NAT转换表中。

- 从互联网返回的IP数据报:依据其目IP地址与目的端口号检索NAT转换表,得到内部私有IP地址与端口号,替换为目的IP地址和目的端口号,然后将IP数据报转发到内部网络。

互联网控制报文协议(ICMP)——在主机或路由器间,实现差错信息报告

- ICMP差错报告报文共有5种:

- 终点不可达

- 源点抑制

- 时间超时

- 参数问题

- 路由重定向

- ICMP询问报文:回声(echo)请求/应答,时间戳(timestamp)请求/应答。

- ICMP差错报告报文共有5种:

IPv6

- 解决IPv4地址耗尽的问题

- IPv6报文首部长度固定40字节

- IPv6地址长度128位

- IPv4到IPv6的迁移:双协议线,隧道

六、路由算法与路由协议

- 链路状态路由选择算法

*- 链路状态路由选择算法是一种全局式路由选择算法。每个路由器通过从其他路由器获得链路状态信息构建出整个网络的拓扑图。

- 计算最短路径-Dijkstra算法

- 距离向量路由选择算法

*- 每个结点基于其与邻居结点间的直接链路距离,以及邻居交换过来的距离向量,计算并更新其到达每个目标结点的最短距离,然后将新的距离向量再通告给其他所有令居,直到距离向量不再改变。

- 层次化路由选择——实现大规模网络路由选择最有效的,可行的解决方案。

- 划分自治系统:

- 网关路由器

- 自治系统间路由协议

- 划分自治系统:

- Internet路由选择协议

- 内部网关协议

- RIP:基于

距离向量路由选择算法,跳数作为距离度量,最大距离不超过15兆,每30秒交换一次距离向量。 - OSPF:基于

链路状态路由选择算法

- RIP:基于

- 外部网关协议:

BGP

- 内部网关协议

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Another Dimension!

评论

ValineDisqus